肝移植治疗肝豆状核变性

-

肝豆状核变性称为Wilson病,是一种常染色体隐性遗传的铜代谢障碍性疾病,是由ATP7B基因突变导致肝脏合成铜蓝蛋白发生障碍,结合铜的载体蛋白减少,导致机体铜代谢异常,过量的铜沉积在肝脏和脑等组织中引起一系列临床表现的综合征。有文献报道40%~78%的患者以肝功能损害为首发症状,且其肝脏表现也多种多样。对于肝豆状核变性的患者而言,目前常规治疗主要是锌剂、青霉胺等驱铜药物治疗。

肝移植始于20世纪60年代,主要适用于与肝脏代谢有关的进行性加重的疾病或终末期肝脏疾病。对于临床患者而言,由于肝豆状核变性早期诊断困难,发病隐匿,患者就诊时大多数都处于终末期阶段,已错过药物治疗的最佳时机,此时肝脏移植无疑已经成为挽救患者的惟一方法。但对于尚未进入终末期肝病的患者而言,肝脏移植治疗肝豆状核变性的时机以及方式在学术界存在争议,尤其是对于已有精神症状表现的患者,是否可行肝脏移植也存在争议。

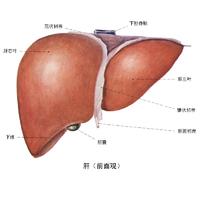

肝豆状核变性是以原发性铜代谢障碍为特征的常染色体隐性遗传病,表现为铜异常沉积而致多脏器损伤。对肝豆状核变性患者,肝脏是铜代谢最先和最主要的器官,约有80%患者发生肝脏症状,称为肝型。目前常规治疗主要是锌剂、青霉胺等驱铜药物,这些药物不是针对病因,而只是降低体内铜水平以防止体内铜的再蓄积,因此采用药物治疗具有治标不治本的局限性,而肝移植能够为患者提供正常的肝组织以纠正其遗传缺陷,改善铜代谢,不仅可改善肝硬化所致的各种临床症状,而且可缓解其神经精神症状。目前常用的肝移植治疗术式包括原位辅助部分肝移植、活体部分肝移植和经典原位肝移植,均能有效缓解肝豆状核变性患者的病情。

1963年美国的Starzl医生报道了世界首例肝移植,1969年Halgrimson首次报道了为肝豆状核变性患者施行肝移植,并获得成功。肝移植为患者提供一个健康的肝脏,而且新肝功能恢复后可改善患者铜的代谢,从某种意义上说,是从根本上治愈了肝豆状核变性,术后无需用更多的排铜药物治疗,Eghtesad等报道肝移植能明显改善肝豆状核变性患者的神经系统症状,早期肝移植可以预防不可逆转的神经系统病变,对于伴有神经精神症状的患者,接受肝移植治疗后其症状缓解的程度与病变程度有关。

肝移植是治疗肝豆状核变性的重要方法之一,国外已将其作为治疗该病的常规手段。目前,移植界对于肝豆状核变性接受肝移植治疗的时机尚有争议,一般认为,发生急性肝功能衰竭以及慢性终末期肝病的肝豆状核变性是肝移植的绝对适应证,而出现神经精神症状但肝功能正常的患者并没有接受肝移植治疗的迫切性。现在,临床通过肝硬化症状如黄疸、腹水、门静脉高压、脾功能亢进等肝功能检查,肝纤维化血清学指标及肝功能综合评分,作为术前诊断的主要方法,认为Child分级B期以上已具备实施肝移植的指征。随着肝移植能缓解和治愈肝豆状核变性患者神经精神症状的报道日渐增多,一部分肝功能正常但存在明显神经精神症状者也成为了肝移植的对象。越来越多的学者开始支持下述观点:对于肝豆状核变性患者,有神经精神症状应当置于与肝功能失代偿程度相同的地位,即对于无明显肝功能异常但存在明显神经精神症状的肝豆状核变性患者也应当考虑接受肝移植治疗。另外,研究表明移植前合并神经精神症状的患者其远期存活率显著低于移植前仅存在肝脏损害的患者,因此Medici等建议对于移植前同时有肝脏损害和神经精神症状的肝豆状核变性患者,应对其神经系统进行全面评估,严重神经精神损害应视为肝移植的绝对禁忌证。

上一篇: [科普]肝移植术后应该怎么吃?

下一篇: 多米诺肝移植

![[科普]哪些症状告诉我们出现了移植排斥反应? [科普]哪些症状告诉我们出现了移植排斥反应?](/upload/images/7201ff76c8d4f483.jpg)

![[科普]肝移植术后应该怎么吃? [科普]肝移植术后应该怎么吃?](/upload/images/38ef076cea9c6033.jpg)