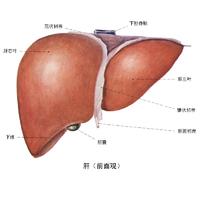

【科普】肝血管瘤可怕么???

-

肝血管瘤是肝脏的一种良性肿瘤,多为海绵状血管瘤。因肿瘤质地柔软,切面呈蜂窝状,内充血液,可压缩,状如海绵,故称为海绵状血管瘤。血管瘤一般为单发,直径大多小于4厘米。肝血管瘤一般在B超检查时偶然被发现,其大小、形状及数量不定,往往属先天性。可发生于任何年龄,但多在成年出现症状,女性为多。发病缓慢,病程可达数年至数十年之久。

分类

按病理可分为4型:

(1)海绵状血管瘤最为常见;

(2)硬化性血管瘤;

(3)血管内皮细胞瘤;

(4)毛细血管瘤。

按照肿瘤大小分类:

(1)小血管瘤<5cm;

(2)血管瘤5~10cm;

(3)巨大血管瘤10cm~15cm;

(4)特大血管瘤>15cm。

临床表现

肝血管瘤多无明显不适症状,当血管瘤增至5cm以上时,可出现下列症状:

1.腹部包块

腹部包块有囊性感,无压痛,表面光滑或不光滑,在包块部位听诊时,偶可听到传导性血管杂音。

2.胃肠道症状

右上腹隐痛和/或不适、食欲不振、恶心、呕吐、嗳气、食后胀饱等消化不良症状。

3.压迫症状

巨大的血管瘤可对周围组织和器官产生推挤和压迫。压迫食管下端,可出现吞咽困难;压迫肝外胆道,可出现阻塞性黄疸和胆囊积液;压迫门静脉系统,可出现脾大和腹水;压迫肺脏可出现呼吸困难和肺不张;压迫胃和十二指肠,可出现消化道症状。

4.肝血管瘤破裂出血

肝血管瘤破裂出血可出现上腹部剧痛,以及出血和休克症状。多为生长于肋弓以下较大的肝血管瘤因外力导致破裂出血。

5.Kasabach-Merritt综合征

血小板减少、大量凝血因子消耗引起的凝血异常。其发病机制为巨大血管瘤内血液滞留,大量消耗红细胞、血小板、凝血因子Ⅱ、V、Ⅵ和纤维蛋白原,引起凝血机制异常,可进一步发展成DIC。

6.其他

游离在肝外生长的带蒂血管瘤扭转时,可发生坏死,出现腹部剧痛、发热和虚脱。个别病人因血管瘤巨大伴有动静脉瘘形成,回心血量增多,导致心力衰竭。

肝血管瘤如何治疗?

首先,肝血管瘤是良性肿瘤,对于明确诊断、无症状、肿瘤直径小于5cm的肝血管瘤患者,不需要治疗,可以定期做B超检查,随访血管瘤大小变化即可。

如果肿瘤短期内迅速增大,或压迫周围器官引发不适症状时应考虑手术治疗。

外科手术是肝血管瘤最有效的治疗手段,主要术式包括瘤体剥除术、肝切除术和瘤体缝扎术。随着手术技术的提高,这类手术大部分是可以通过腹腔镜下微创完成,术后恢复快,对生活工作影响小。

随着消融技术引入肝脏外科,也有应用射频消融技术治疗肝血管瘤的报道,但是因需要治疗的血管瘤均较大,对于此类肿瘤消融时容易出现消融相关并发症如血红蛋白尿、贫血、黄疸和急性肾损伤,同时还存在消融不完全的风险,因此应严格把握适应证,控制在有丰富消融经验的医学中心进行。

对于极少见的无法手术切除的肝巨大血管瘤和有血管瘤-血小板减少性紫癜综合征的血管瘤患者,可能需要做肝移植手术才能治愈。

上一篇: 癌症患者要多吃豆类食物吗?

下一篇: 肝移植治疗肝豆状核变性

![[科普]哪些症状告诉我们出现了移植排斥反应? [科普]哪些症状告诉我们出现了移植排斥反应?](/upload/images/7201ff76c8d4f483.jpg)

![[科普]肝移植术后应该怎么吃? [科普]肝移植术后应该怎么吃?](/upload/images/38ef076cea9c6033.jpg)